Медный бунт

XVII в. русской истории недаром получил название «бунташного»: Смута, городские восстания, восстание Степана Разина, церковный раскол и стрелецкие бунты сотрясали Россию на протяжении всего столетия. Важнейшими причинами такого размаха социальных конфликтов стали развитие крепостничества, рост государственных повинностей, вызванных войнами и большими расходами на содержание государственного аппарата.

В 1646 г. была введена пошлина на соль, значительно увеличившая ее цену. В XVII в. соль являлась одним из важнейших продуктов – главным консервантом, позволявшим хранить мясо и рыбу. Вслед за солью вздорожали и эти продукты. Продажа их упала, товар стал портиться. Это вызывало недовольство потребителей и торговцев. Государственные доходы возросли ненамного, так как развилась контрабандная торговля солью. В конце 1647 г. соляной налог был отменен. Стремясь компенсировать потери, правительство урезало жалаванье стрельцам. Общее недовольство продолжало расти.

1 июня 1648 г. в Москве произошел «Соляной бунт». Толпа остановила карету возвращавшегося с богомолья царя и потребовала сменить главу Земского приказа Леонтия Плещеева. Слуги Л. Плещеева попытались разогнать собравшихся, что спровоцировало еще большее озлобление. 2 июня в Москве начались погромы боярских усадеб. Был убит дьяк Назарий Чистой, которого считали вдохновителем соляного налога. Восставшие потребовали выдать на расправу ближайшего сподвижника царя – боярина Бориса Морозова, и главу Пушкарского приказа боярина Петра Траханиотова. Царь Алексей Михайлович, не имея сил для подавления восстания, в котором участвовали служилые «по прибору», уступил, приказав выдать Л. Плещеева и П. Траханиотова, которых немедленно убили. Б. Морозова царь «отмолил» у восставших и отправил в ссылку.

Правительство простило недоимки, созвало Земский собор, решивший уничтожить белые слободы и ввести бессрочный сыск беглых (Соборное уложение 1649 г.). Таким образом, были удовлетворены все требования восставших посадских и служилых людей.

Вслед за «Соляным бунтом» городские восстания прокатились по другим городам: Устюгу Великому, Курску, Козлову, Пскову, Новгороду. Наиболее сильными были восстания в Пскове и Новгороде, вызванные вздорожанием хлеба

В 1662 г. в Москве поднялся «Медный бунт». Правительство, стремясь пополнить казну, опустошенную войной с Польшей

25 июля 1662 г. поднялся бунт. Часть горожан бросилась громить боярские усадьбы, а другие явились в подмосковное село Коломенское, где находился царь. Алексей Михайлович обещал приехать в Москву и разобраться. Казалось, бунтовщики успокоились. Но тут в Коломенское явились новые мятежники, ранее громившие бояр в столице. У царя потребовали выдачи наиболее ненавистных бояр.

Однако к этому времени в Коломенское прибыли вызванные царем стрельцы. Они погнали безоружную толпу к Москве-реке. Свыше 100 человек утонули, многие были изрублены или схвачены, а остальные разбежались. По царскому приказу 150 мятежников были повешены, остальных били кнутом и клеймили железом.

В отличие от Соляного, Медный бунт был жестоко подавлен, так как правительству удалось удержать на своей стороне стрельцов и использовать их против посадского населения.

Крупнейшее народное выступление второй половины XVII в. произошло на Дону и Волге. Жившие на Дону казаки земледелием не занимались, жили охотой, рыболовством, скотоводством и набегами на владения Турции, Крыма и Персии. За сторожевую службу по охране южных рубежей казаки получали царское жалованье хлебом, деньгами и порохом. Правительство даже не вело на Дону сыск беглых крестьян и посадских. Действовал принцип «с Дона выдачи нет». В середине XVII в. казачество переживало расслоение на «домовитых» и «голутвенных».

В

В 1666 г. отряд казаков атамана Василия Уса дошел почти до Тулы, громя на своем пути дворянские имения. Лишь угроза встречи с большим правительственным войском заставила казаков повернуть назад. С ними ушли на Дон примкнувшие к нему крепостные.

В 1667 г. казачий отряд под предводительством Степана Разина отправился на Каспийское море в поход «за зипунами» (за добычей). На протяжении

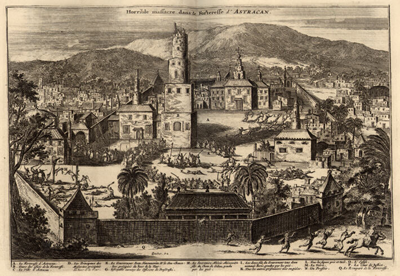

Весной 1670 г. Разин начал новый поход, на сей раз – против «бояр-изменников». Жители Царицына открыли казакам ворота. Астраханские стрельцы, а затем и остальной гарнизон перешли на сторону Разина. Астраханские дворяне и воевода были перебиты.

После этого Разин направился вверх по Волге, рассылая по пути «прелестные письма». Для привлечения сторонников Разин распустил слух о том, что в его войске находятся царевич Алексей Алексеевич (на самом деле уже умерший) и патриарх Никон. Основными участниками восстания являлись казаки, крестьяне, холопы, посадские и работные люди. Города Поволжья сдавались без сопротивления. В захваченных городах Разин вводил управление по образцу казачьего круга.

Правительство направило для подавления восстания

Главными причинами поражения восстания явились его стихийность и низкая организованность, разрозненность действий крестьян, как правило, ограничивавшихся разгромом имения своего барина, отсутствие у восставших ясно осознаваемых целей. Даже в том случае, если бы Разину удалось одержать победу и захватить Москву (такое случалось в некоторых странах, например в Китае), они не смогли бы создать новое справедливое общество, поскольку представляли его не иначе как по образцу казачьего круга. Но вся страна не может существовать за счет захвата и раздела чужого имущества. Любое государство нуждается в системе управления, армии, налогах. За победой восставших последовала бы новая социальная дифференциация. Победа неорганизованных крестьянских и казацких масс неизбежно привела бы к большим жертвам и нанесла бы страшный урон русской культуре и государственности.