Внешняя политика Петра I, продиктованная курсом на модернизацию страны, начатую еще Софьей и В. Голицыным, сама, в свою очередь, ускорила перемены в России. Неуемная жажда деятельности, обуревавшая молодого Петра, толкнула его на продолжение борьбы с Османской империей, после взятия Азова потребность в союзниках и специалистах заставила резко расширить связи с Европой. Ввязавшись в противостояние с одной из сильнейших держав Европы – Швецией, царь вынужден был спешно создавать новые армию и флот, военную промышленность, реформировать государственный аппарат. В ходе Северной войны меняется сам характер внешней политики России. От решения задач обороны рубежей и возвращения «исконных земель» в устье Невы петровская Россия переходит к имперскому принципу расширения сферы влияния за пределы своей территории и стремится стать вровень с сильнейшими державами Европы.

В конце XVII в. Россия отходит от традиционного для нее изоляционизма и, стремясь урегулировать споры с западными соседями, переориентируется на совместную с европейскими странами борьбу против Османской империи. Так, в 1686 г. был заключен Вечный мир с Польшей. Россия навечно получила Киев и вступила в антитурецкую коалицию с Польшей, Австрией и Венецией.

В составе коалиции России отводилась вспомогательная роль – бороться против Крымского ханства. В 1687 и 1689 гг. фаворит правительницы царевны Софьи В.В. Голицын совершил два похода на Крым. В безводной степи русские войска страдали от жажды. К тому же татары подожгли степь. В первый раз В. В. Голицын не дошел до Крыма, во второй раз вынужден был отступить из-под стен Перекопа. Крымские походы укрепили международное положение России, которая выступила в союзе с европейскими державами против «неверных». Однако население России видело, что походы окончились неудачей и потребовали больших затрат. Это отрицательно сказалось на авторитете правительства Софьи и способствовало ее поражению в столкновении с Петром в 1689 г.

Став самостоятельным правителем, Петр продолжил начатое Голицыным, однако решил найти более простую цель. Турецкая крепость Азов, расположенная в устье Дона в отрыве от остальных сил Османской империи, была ближе к центральным районам России, чем Крым, да и доступнее (верховья Дона находятся в районе Тулы и оттуда возможно сплавить все необходимое буквально под стены крепости). Также немаловажным фактором было и то, что против Азова готовы были выступить донские казаки, которым крепость закрывала выход в Азовское море и не давала совершать набеги.

Тем не менее первый Азовский поход (1695 г.) окончился неудачей. У русских не хватило сил для штурма крепости. Попытка взорвать стены провалилась. Осада же была бессмысленна: русские не имели флота, и турки беспрепятственно получали с моря необходимые припасы.

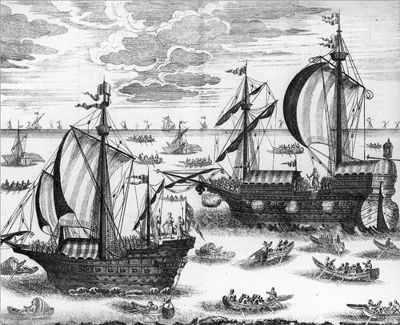

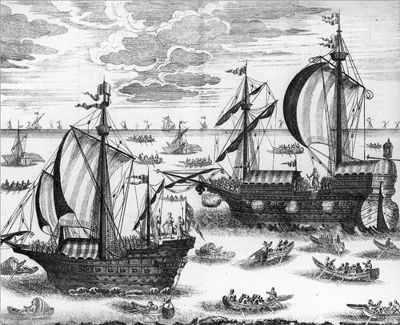

Зимой 1695 – 1696 г. под Воронежем был построен первый русский флот: два больших корабля и множество галер и стругов. В 1696 г. состоялся второй Азовский поход. Азов был осажден с моря и суши и через полтора месяца капитулировал. В Азове был размещен русский гарнизон, неподалеку началось строительство крепости Таганрог.

Взятие Азова означало крупномасштабный конфликт с Турцией. Было очевидно, что могущественная Османская империя не простит захвата одной из своих крепостей, да и России для того, чтобы извлечь пользу из обладания Азовом, надо было добиться выхода в Черное и Средиземное моря. Для этого требовался большой флот. По приказу царя купечество, дворянство и монастыри создавали «кумпанства» и на свои деньги строили корабли. К 1698 г. было построено 52 корабля.

В 1697 г. Петр отправил в Европу «Великое посольство» для создания антитурецкой коалиции с участием «морских держав» – Англии и Голландии. Посольству поручалось также нанять на русскую службу мастеров и морских офицеров. В составе посольства были 35 молодых дворян, ехавших в Европу учиться.

Посольству удалось решить вспомогательные задачи – нанять иностранных специалистов и определить дворянских недорослей на учебу. Поездка позволила Петру познакомиться с Европой, ее техническими и научными достижениями. Однако создать коалицию против Турции не удалось, поскольку европейские державы готовились к войне за «испанское наследство». Даже Австрия и Венеция вышли из войны с Турцией. Поэтому Россия приняла участие в Карловицком конгрессе и в январе 1699 г. подписала с Турцией перемирие на два года.

Карл XII, оказавшись в Турции, внушал султану, что успехи русских угрожают турецкой власти на берегах Черного моря. В 1710 г. Турция объявила войну России. Стремясь опередить противника, Петр I двинул армию в турецкие владения – к берегам Прута. Прутский поход оказался неудачным. 140-тысячное турецкое войско окружило 38-тысячную русскую армию. Положение казалось безвыходным. Петр готов уже был вернуть шведам все отнятые у них земли, кроме Ингрии, и отдать им Псков. Однако турки опасались атаковать отчаянно защищавшуюся регулярную русскую армию. Это позволило заключить мир на сносных условиях. Русские обязались вернуть Азов, разрушить Таганрог и пропустить Карла XII на родину. От Приазовья пришлось отказаться, но борьбу со Швецией можно было продолжать с уже достигнутых позиций.

Одержав победу над Швецией, Россия активизировала действия и на южном направлении. Слабость Персии (Ирана) и готовность грузинских и армянских отрядов оказать помощь русским войскам в Закавказье создавали уникальную возможность для разгрома Персии и овладения Каспийским морем. В 1722 г. русские войска выступили в поход вдоль западного берега Каспия. В 1722 – 1723 гг. они взяли Дербент, Решт и Баку, заняли все западное и южное побережье Каспийского моря. Однако угроза вмешательства в войну Османской империи заставила Петра заключить с Персией мир, по условиям которого ее прикаспийские провинции отошли России. Безопасность юго-восточных границ Российской империи была обеспечена, а ее международный престиж еще более возрос. Вместе с тем смерть Петра I в 1725 г. привела к потере интереса властей России к этому региону и возврату Анной Иоанновной в 1732 г. этих земель Персии.