|

Изучение планет Солнечной системы |  |

|

|

Астрофизика посвящена изучению физических свойств планет, процессов эволюции объектов Солнечной системы. В астрофизике изучается информация из любого диапазона электромагнитного спектра. Излучение в видимой области спектра играет основную роль в жизни человека и хорошо пропускается земной атмосферой. Из недоступных глазу человека видов излучения земная атмосфера пропускает только незначительную часть ультрафиолетового и инфракрасного излучения, радиоизлучение.

В радиодиапазоне через атмосферу Земли проникают радиоволны с длиной волны от 1 до 4 мм и от 8 до 20 м. Длины электромагнитных волн радиодиапазона заключены в пределах от 10 км до 1 мм. Существование радиоволн было предсказано Максвеллом в 1873 году, а первый радиотелескоп появился в 1929 году.

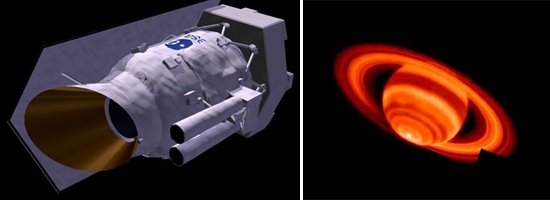

Регистрация инфракрасного излучения впервые была проведена в 1800 году Вильямом Гершелем. Инфракрасное излучение интенсивно задерживается земной атмосферой, поэтому инфракрасные телескопы поднимают на самолетах и аэростатах, располагают в открытом космосе. В 1983 году был запущен инфракрасный телескоп IRAS, в котором приемная аппаратура охлаждалась жидким гелием. Современные телескопы сразу строятся как для наблюдений в видимой области спектра, так и для инфракрасных наблюдений.

Регистрация квантов ультрафиолетового излучения производится с помощью фотоэлектрических приемников излучения, вторично-электронных умножителей. Регистрация ультрафиолетового излучения с длиной волны, меньшей 160 нм, производится специальными счетчиками, аналогичными счетчикам Гейгера—Мюллера, известным из школьного курса физики. Ультрафиолетовые лучи — это часть электромагнитного спектра, соответствующая длинам волн λ от 390 до 10 нм. Они практически не пропускаются земной атмосферой, поэтому всю регистрирующую аппаратуру приходится выносить в космос. Рентгеновское излучение было открыто в 1895 году Рентгеном. Оно беспрепятственно проходит сквозь плотную бумагу и ткани человеческого тела. Это его свойство сейчас широко используется в медицине и технике. А вот земная атмосфера является прекрасным щитом для рентгеновского излучения. Для регистрации рентгеновского излучения Солнца необходимо поднимать приборы на высоту 100 км. Впервые солнечное излучение в рентгеновском диапазоне было зарегистрировано в 1948 году. Рентгеновское излучение регистрируется специальными счетчиками, аналогичными счетчику Гейгера—Мюллера. В 1971 году был запущен (для наблюдения в рентгеновском диапазоне) спутник «Ухуру», затем космические рентгеновские обсерватории «Эйнштейн», ROSAT. В 1999 году была запущена рентгеновская обсерватория «Чандра».

Гамма-излучение возникает при столкновениях быстрых частиц, испускается возбужденным атомом, при процессах аннигиляции частиц. Источниками гамма-излучения могут быть частицы сверхвысоких энергий. Регистрируется оно детекторами гамма-излучения, сцинциляционными счетчиками и черенковскими счетчиками. Земная атмосфера не пропускает космическое гамма-излучение, поэтому первые результаты исследований были получены после запусков космических станций.

|