|

Наблюдения и эксперименты |  |

|

|

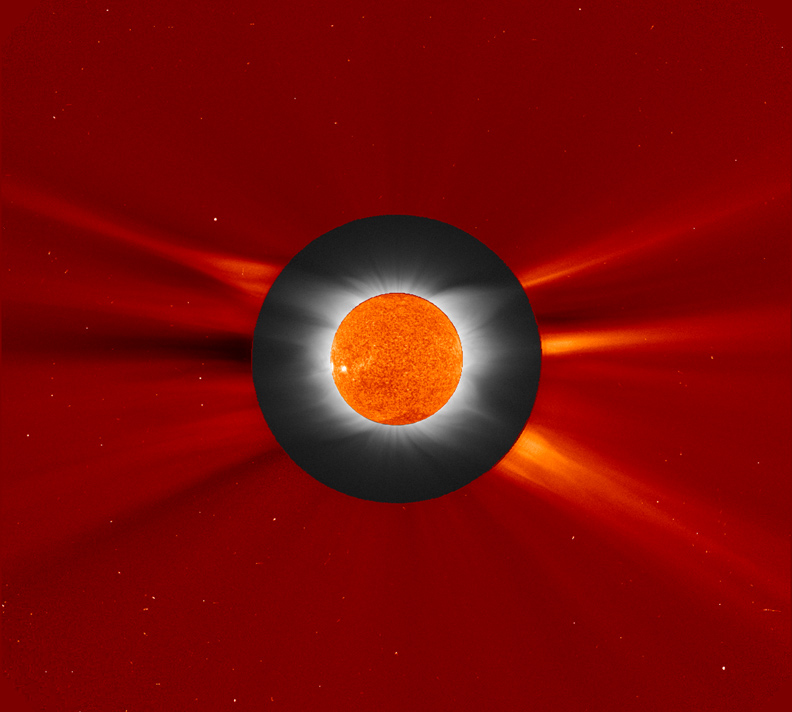

Знания человек добывает из наблюдений и опытов. Наблюдение — это исследование какого-либо явления в «пассивной» форме — без вмешательства исследователя в процесс явления. Эксперимент — это «активный» способ познания; исследователь при этом сам создает частично или полностью явление или изменяет условия его протекания. Не все явления можно изучать и тем, и другим способом. Так, некоторые явления космических масштабов (например, столкновения галактик, взрывы сверхновых) доступны лишь наблюдению; человеку пока не по силам (наверное, к счастью) вызвать их искусственным путем. С другой стороны, например, некоторые явления могут происходить самопроизвольно слишком редко или в неудобное время, чтобы пытаться их наблюдать, и исследователь вынужден вызывать их искусственным путем — в удобное для наблюдения время.

Не всякое восприятие действительности является наблюдением. Наблюдение в научном смысле этого слово должно иметь какую-то цель, опираться на определенную методику, быть объективным, то есть иметь возможность контроля путем повторого наблюдения либо эксперимента.

Очень важной составляющей и наблюдения, и научного эксперимента является измерение. В процессе измерения исследователь определяет отношение одной измеряемой величины к другой подобной величине, принимаемой за единицу (так называемой единице измерения). Измерения человек проводит с древнейших времени; сегодня жизнь человека нельзя представить себе без измерения. Для чего в науке выполняются наблюдения, проводятся эксперименты? Очень часто главной задачей наблюдения или эксперимента является проверка гипотез и предсказаний теории. Часто бывает так, что измерить в наблюдении или эксперименте можно одну величину, а для подтверждения теории требуется другая, связанная с первой какими-либо соотношениями, величина. Чтобы перейти от одной величины к другой, требуется, пользуясь теми или иными формулами, произвести расчет (вычисления). Расчет ученые тоже стали выполнять довольно давно. Широко известен пример из античной науки — измерение, а затем расчет, проведенный в III веке до нашей эры Эратосфеном Киренским. Целью его работы было измерить радиус Земли. Для этого Эратосфен выбрал два египетских города — Сиену (сейчас Асуан) и находящуюся от нее в 800 километрах Александрию. В день летнего солнцестояния (в полдень) в Сиене предметы не отбрасывали тени. В Александрии в то же самое время Солнце отклонялось от зенита примерно на 7°, что составляет около 1/50 полного круга. Используя простую пропорцию, легко получить, что окружность Земли равна примерно 40 000 километров, а радиус — 6300 км. Измеренный радиус Земли оказался всего на 5 % меньше его действительного значения.

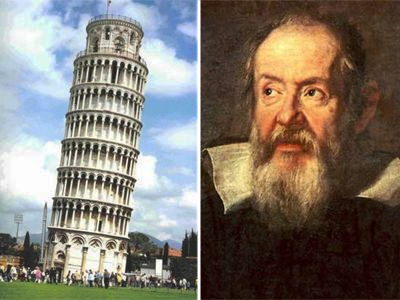

Одним из первых, кто стал вместо наблюдений в научных целях осуществлять эксперименты, был Галилео Галилей. Этот ученый создал научный метод, основанный на сочетании эксперимента и теории.

Интересным для истории науки является способ, при помощи которого Галилей подтвердил свой знаменитый принцип относительности: действие законов механики не зависит от того, в какой инерциальной системе отсчета они рассматриваются. Это предположение он дополнил рассуждениями о поведении тел на покоящемся и плывущем кораблях. Приведем их дословно. «...Уединитесь с кем-либо из друзей в просторное помещение под палубой какого-нибудь корабля, запаситесь мухами, бабочками и другими подобными мелкими летающими насекомыми; пусть будет у вас там также большой сосуд с водой и плавающими в нем маленькими рыбками; подвесьте, далее, наверху ведерко, из которого вода будет падать капля за каплей в другой сосуд с узким горлышком, подставленный внизу. Пока корабль стоит неподвижно, наблюдайте прилежно, как мелкие летающие жи вотные с одной и той же скоростью движутся во все стороны помещения; рыбы, как вы увидите, будут плавать безразлично во всех направлениях; все падающие капли попадут в подставленный сосуд и вам, бросая какой-нибудь предмет, не придется бросать его с большей силой в одну сторону, чем в другую, если расстояния будут одни и те же; и если вы будете прыгать сразу двумя ногами, то сделаете прыжок на одинаковое расстояние в любом направлении. Прилежно наблюдайте все это, хотя у нас не возникает никакого сомнения в том, что пока корабль стоит неподвижно, все должно происходить именно так. Заставьте теперь корабль двигаться с любой скоростью и тогда (если движение будет равномерным и без качки в ту или другую сторону) во всех названных явлениях вы не обнаружите ни малейшего изменения и ни по одному из них не сможете установить, движется ли корабль или стоит неподвижно. Прыгая, вы переместитесь на полу на то же расстояние, что и раньше, и не будете делать больших прыжков в сторону кормы, чем в сторону носа, на том основании, что корабль быстро движется, хотя за то время, как вы будете в воздухе, пол под вами будет двигаться в сторону, противоположную вашему прыжку, и, бросая какую- нибудь вещь товарищу, вы не должны будете бросать ее с большей силой, когда он будет находиться на носу, а вы на корме, чем когда ваше взаимное положение будет обратным. Капли, как и ранее, будут падать в нижний сосуд, и ни одна не упадет ближе к корме, хотя, пока капля находится в воздухе, корабль пройдет много пядей; рыбы в воде не с большим усилием будут плыть к передней, чем к задней части сосуда; настолько же проворно они бросятся к пище, положенной в какой угодно части сосуда; наконец, бабочки и мухи по-прежнему будут летать во всех направлениях, и никогда не случится того, чтобы они собрались у стенки, обращенной к корме, как если бы устали, следуя за быстрым движением корабля, от которого они были совершенно обособлены, держась долгое время в воздухе; и если от капли зажженного ладана образуется немного дыма, то видно будет, как он восходит вверх и держится наподобие облачка, двигаясь безразлично, в одну сторону не более, чем в другую...» Таким образом, Галилей одним из первых блестяще применил технику мысленного эксперимента. Со времен Галилея ученые продумали и осуществили тысячи блестящих экспериментов. Перечислим только самые известные из них в области физики:

и многие другие. Научные эксперименты проводятся не только физиками. Широко известны химические опыты Пристли, приведшие к открытию кислорода, Кирхгофа и Бунзена, открывших новые химические элементы по их спектрам в пламени свечи, биохимические опыты Уотсона и Крика, приведшие к открытию структуры ДНК, генетические опыты Грегора Менделя и Хьюго де Фриза и так далее. |