|

|

|

| Рисунок 11.1.3.1. Эволюция по Ламарку |

Представление об эволюции – постепенном развитии живых организмов от простых к сложным – оформилось ещё во времена античности. В частности, Аристотель считал, что животные эволюционируют постепенно и непрерывно. Первую целостную научную теорию эволюции – ламаркизм – создал в 1809 году Жан-Батист Ламарк, предположивший, что приобретённые признаки могут передаваться потомству. Изменения среды, по его мнению, приводят к изменению форм поведения, что вызовет необходимость использования некоторых органов по-новому, возможно, с большей или с меньшей интенсивностью. Эффективность и величина этих органов изменяются; эти признаки, согласно Ламарку, передаются следующему поколению. Так, длинная шея жирафа объяснялась по Ламарку тем, что многие поколения его короткошеих предков питались листьями деревьев, за которыми приходилось тянуться всё выше и выше. Незначительные удлинения шеи в каждом из поколений передавались следующим поколениям, пока она не достигла нынешней длины. Исследования Вейсмана поставили крест на этой теории, однако и по сей день неоламаркисты пытаются развить отдельные стороны этого учения.

Созданная Жоржем Кювье в 1812 году теория катастроф рассматривала земную историю как чередование сравнительно длинных эпох покоя и коротких катастрофических событий, резко преображавших лик планеты. Возникновение после катастрофы нового мира обычно связывалось с актом творения. Однако через несколько десятков лет катастрофизм уступил место теории естественного отбора, созданной Альфредом Уоллесом и Чарльзом Дарвиным. Согласно ей движущими силами эволюции являются наследственная изменчивость и естественный отбор. В противоположность Ламарку Дарвин считал, что эволюция определяет приспособление к внешнему миру, а не наоборот. Основной заслугой Дарвина было не введение понятия эволюции как такого, а объяснение механизмов этой эволюции.

Основной теорией эволюции XX века считается неодарвинизм (синтетическая теория эволюции), в котором взгляды Дарвина были дополнены фактами из генетики и экологии. Однако многое в эволюционной теории до сих пор остаётся неясным.

Прямой эксперимент по подтверждению той или иной теории эволюции может затянуться на миллионы лет. Поэтому важное значение в эволюционном учении имеют косвенные методы:

Палеонтология – это наука об ископаемых остатках животных и растений. Среди объектов интереса палеонтологии целые организмы (вмёрзшие в лёд, «мумифицированные» в смоле или асфальте), захороненные в песке и глинах скелетные структуры (кости, раковины и зубы), окаменелости (ткани организма заменяются кремнезёмом, карбонатом кальция или другими веществами), отпечатки и следы, копролиты (экскременты животных). Ранее считалось, что древние окаменелости – остатки драконов, гидр и прочих мифических существ; теперь учёные уверены, что эти кости принадлежат вымершим, но тем не менее реально существовавшим животным.

|

| Рисунок 11.1.3.2. Кости ископаемого мезозавра |

|

| Рисунок 11.1.3.3. Окаменевшая кладка яиц динозавров |

|

| Рисунок 11.1.3.4. Паук в янтаре |

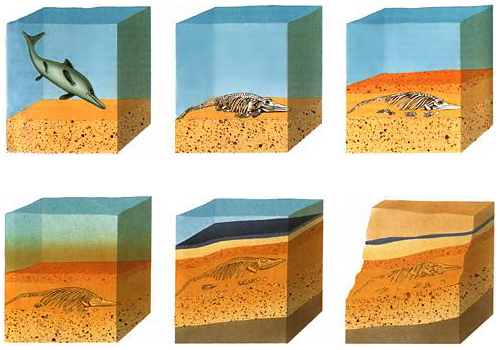

Несмотря на то, что с палеонтологическими находками согласуются геофизические данные и экологические соображения, одной только палеонтологии для обоснования эволюционной теории недостаточно. Этому препятствует, прежде всего, недоказуемость происхождения одних форм организмов от других, и отсутствие непрерывности в палеонтологической летописи. Впрочем, учёные готовы объяснить «недостающие звенья» тем, что далеко не все организмы погибают в условиях, благоприятных для сохранности их остатков, тем, что мёртвые организмы быстро разлагаются либо поедаются падальщиками и, наконец, тем, что не все ещё остатки найдены.

|

| Рисунок 11.1.3.5. Процесс образования ископаемых остатков |

В ряде случаев удаётся найти живущие поныне «недостающие звенья» в летописи природы. Так, в XX веке было обнаружено промежуточное звено между рыбами и земноводными – кистепёрая рыба латимерия. Ещё один пример – онихофоры, промежуточная форма между кольчатыми червями и членистоногими.

|

| Рисунок 11.1.3.6. Кости конечностей позвоночных похожи друг на друга, несмотря на всё различие в жизнедеятельности животных |

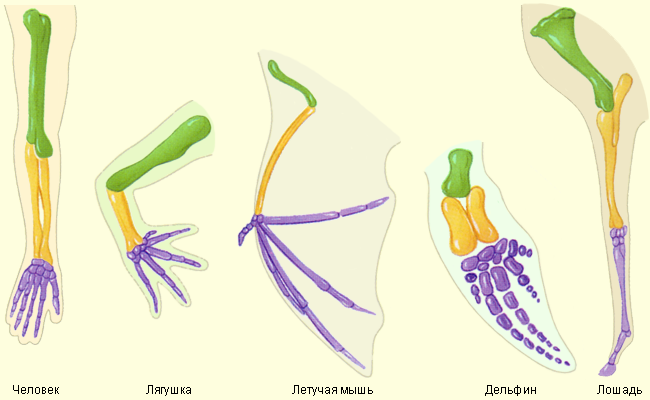

При сравнительном рассмотрении органов групп животных или растений становится понятным, что они имеют сходные черты. Так, у всех цветковых растений имеются лепестки, тычинки и пестики, а конечности всех позвоночных построены по единому принципу. Органы, сходные по строению и развитию, называются гомологичными. Естественно предположить, что организмы, наделённые гомологичными органами, произошли от общего предка. Наука, изучающая сходства и различия в строении групп организмов, называется морфологией (сравнительной анатомией).

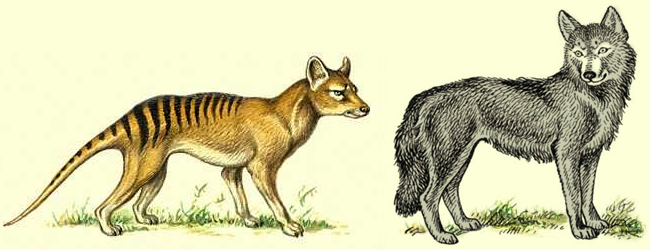

Приспосабливаясь к различным условиям среды, гомологичные органы могут видоизменяться. Этот процесс называется адаптивной радиацией (дивергенцией). Примером адаптивной радиации является наличие или отсутствие хвоста у амфибий, ведущих водный или наземный образ жизни. Сходными органами могут обладать и организмы, не связанные филогенетическим родством; такие органы называют аналогичными, а процесс их появления – конвергентной эволюцией. Примерами конвергенции являются параллельная эволюция сумчатых и плацентарных млекопитающих, образование тел похожей формы у рыб и китов. Причиной конвергентной эволюции является действие сходных условий существования в течение естественного отбора.

|

| Рисунок 11.1.3.7. Пример конвергентной эволюции: сумчатый и обычный волки |

Некоторые структуры у отдельных организмов могут не нести никакой функции. Такие структуры называют рудиментарными. Так, рудиментарными являются копчиковые позвонки у человека или аппендикс. Наличие рудиментарных органов было бы трудно объяснить вне связи с процессом эволюции. В пользу эволюции свидетельствует и появление у отдельных особей атавизмов – органов, присутствовавших у далёких предков, но впоследствии утраченных.

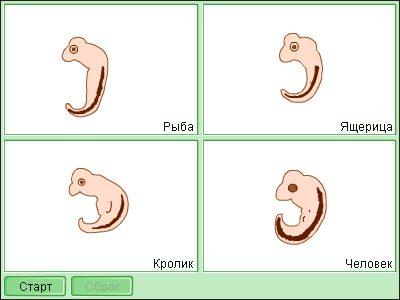

Изучая эмбриональное развитие у различных групп животных (например, у разных классов позвоночных), можно обнаружить удивительное сходство между зародышами на начальных стадиях. Так, все многоклеточные животные повторяют в своём развитии одноклеточную стадию, что может служить намёком на происхождение всех животных от простейших. Далее следует стадия однослойного шара бластулы, в которой можно усмотреть возможный принцип появления многоклеточности – делящиеся клетки не расходились, а оставались рядом, впоследствии дифференцируясь. Далее все многоклеточные животные проходят через стадию гаструляции, что соответствует строению современных кишечнополостных. Но чем дальше развивается зародыш, тем больше различий наблюдается между особями различных групп.

|

|

Модель 10.12.

Онтогенез и филогенез

|

Наблюдая за развитием зародышей, Геккель сформулировал биогенетический закон, согласно которому онтогенез (индивидуальное развитие) повторяет филогенез (историческое развитие организмов). Хотя этот принцип сильно упрощает реальное положение дел, он в известной мере справедлив.

Все живые организмы на Земле состоят из одних и тех же классов органических соединений – белков, липидов, углеводов и нуклеотидов. Однако сходство на этом не исчерпывается: биохимические процессы получения и запасания энергии в клетках различных организмов также невероятно похожи. Принцип строения ДНК также оказался одинаков для всех организмов; ген из ДНК человека можно встроить в ДНК бактерии, и в результате бактерия начнёт производить белки, типичные для человека. Последовательности аминокислот в белках у родственных организмов идентичны или очень близки, и чем меньше отличий в этих последовательностях, тем более близкими друг к другу считаются организмы.

Иммунологические исследования также свидетельствуют об эволюционном родстве между организмами. Если белки, содержащиеся в крови, ввести в кровь животным, у которых этих белков нет, то организм начнёт вырабатывать соответствующие антитела. Так, человеческая сыворотка, введённая в кровь кроликам, вызывает образование антител у них. Если спустя некоторое время к пробе крови кролика с антителами добавить человеческую сыворотку, то произойдёт образование комплексов антиген-антитело, выпадающих в осадок, количество которого можно измерить. Предполагая, что это количество находится в прямой зависимости от сходства между белками сывороток, можно установить степень родства между разными группами животных.

|

| Рисунок 11.1.3.8. Динамика температуры в прошлые эпохи |

В современной геологии считается, что распределение суши и моря в прошлом было другим: в карбоне на земном шаре существовал единственный материк Пангея. Впоследствии, под влиянием глубинных конвективных течений магмы он разделился на два больших континента – Гондвану и Лавразию, которые ещё через десятки миллионов лет раскололись и раздвинулись, образовав современную сушу. В пользу этой точки зрения говорят, в частности, палеонтологические исследования, в результате которых в Антарктиде были найдены ископаемые формы, приспособленные к обитанию в тропических поясах. Отсутствие отдельных групп организмов в местах, казалось бы подходящих для их обитания (например, отсутствие плацентарных млекопитающих в Австралии), свидетельствует в пользу происхождения различных групп животных и растений в разное время и в разных местах.

Наконец, успехи селекции по выведению ценных пород животных и сортов растений можно рассматривать в пользу того, что с помощью аналогичного механизма виды могут возникать и в естественных условиях; при этом вместо человека в роли фактора отбора выступает внешняя среда.

|

|

|